La géothermie est plus qu’un simple système de chauffage ; c’est un investissement dans l’infrastructure énergétique de votre propriété, offrant une stabilité et une performance inégalées face au climat québécois.

- Sa performance ne dépend pas de la température extérieure, mais de l’inertie thermique stable du sous-sol québécois.

- Son coût initial élevé (30 000 $ à 50 000 $) est considérablement réduit par des subventions comme LogisVert, rendant le retour sur investissement possible en moins de 10 ans.

Recommandation : L’adopter exige une analyse rigoureuse de votre terrain, de l’isolation de votre maison et de votre budget. Ce n’est pas une solution universelle, mais c’est souvent la solution optimale pour les projets à long terme.

Chaque hiver, le même dilemme tenaille les propriétaires québécois : comment concilier confort thermique absolu et maîtrise d’une facture d’énergie qui grimpe aussi vite que le thermomètre chute ? Les solutions conventionnelles, des plinthes électriques aux thermopompes à air, montrent leurs limites lors des vagues de froid polaire. On parle souvent de la géothermie comme d’une alternative écologique, une solution d’avenir puisant sa force dans les entrailles de la terre. Mais cette vision est incomplète.

Réduire la géothermie à un simple « chauffage vert » serait une erreur. Il faut la concevoir comme ce qu’elle est vraiment : un système physique complexe, un échangeur de chaleur géant dont le partenaire n’est pas l’air glacial de janvier, mais la masse colossale et stable du roc canadien. C’est une technologie qui ne lutte pas contre le climat, mais qui l’ignore en allant chercher une source d’énergie constante, à quelques dizaines de mètres sous vos pieds. Son efficacité ne relève pas de la magie, mais des lois fondamentales de la thermodynamique.

Cet article n’est pas une simple ode à la géothermie. C’est une plongée, dans la peau d’un ingénieur, au cœur de cette technologie. Nous allons décortiquer la science qui la rend si performante au Québec, analyser son coût non pas comme une dépense mais comme un investissement infrastructurel, et définir les conditions précises qui en font, ou non, le choix le plus rationnel pour votre résidence. Oubliez les promesses marketing ; ici, nous parlerons physique, géologie et finances.

Pour vous guider dans cette exploration, nous aborderons tous les aspects cruciaux, du choix technique initial à l’analyse finale de la rentabilité, afin de vous donner les clés pour une décision éclairée.

Sommaire : La géothermie au Québec, le guide pour un investissement éclairé

- Forage vertical ou capteurs horizontaux : quelle solution géothermique pour votre terrain ?

- Pourquoi la géothermie ne craint pas le grand froid québécois (contrairement aux autres pompes à chaleur)

- La climatisation gratuite (ou presque) : le secret du géocooling

- Le vrai coût de la géothermie : un investissement rentable, mais à quelles conditions ?

- Mon jardin après un forage géothermique : à quoi faut-il s’attendre ?

- La géothermie est-elle le chauffage miracle ? L’analyse sans langue de bois

- La VMC 3-en-1 : quand votre ventilation chauffe et climatise votre maison

- Le chauffage parfait n’existe pas, mais celui qui est parfait pour vous, oui : le guide pour faire le bon choix

Forage vertical ou capteurs horizontaux : quelle solution géothermique pour votre terrain ?

La première décision technique pour un projet de géothermie est fondamentale : ira-t-on chercher la chaleur en profondeur avec un forage vertical, ou en surface avec des capteurs horizontaux ? Contrairement à une idée reçue, ce choix ne dépend pas uniquement de la superficie de votre terrain. Il s’agit d’une décision stratégique qui impacte directement la performance et la résilience du système. La solution horizontale, qui consiste à enterrer des boucles de tuyaux à environ deux mètres de profondeur, nécessite une très grande surface (souvent plus de 2000 m²) et est plus sensible aux variations de température saisonnières du sol superficiel.

Le forage vertical, lui, consiste à creuser un ou plusieurs puits étroits et profonds (typiquement entre 100 et 150 mètres) pour y loger les boucles. Bien que plus coûteux, cette méthode présente un avantage physique décisif au Québec : elle atteint une strate géologique où la température est quasi constante toute l’année, autour de 8 à 10°C. Cette stabilité est la clé d’une performance prévisible et optimale, peu importe la rigueur de l’hiver en surface. L’investissement initial plus élevé pour le forage se justifie par une efficacité énergétique supérieure et une indépendance totale face aux conditions de surface.

Cette supériorité technique explique pourquoi les systèmes verticaux dominent largement le marché. En effet, au Québec, plus de 82,9% des systèmes installés sont à boucle fermée verticale. Ce chiffre n’est pas anodin : il reflète une adaptation pragmatique de la technologie aux contraintes de notre climat et à la géologie de notre sous-sol, souvent rocheux et propice à un excellent transfert thermique. Le choix du vertical est donc moins une contrainte d’espace qu’un choix de performance énergétique maximale et de tranquillité d’esprit à long terme.

Pourquoi la géothermie ne craint pas le grand froid québécois (contrairement aux autres pompes à chaleur)

La faiblesse principale d’une thermopompe à air conventionnelle est sa dépendance à l’air extérieur. Plus il fait froid, plus son efficacité, mesurée par le Coefficient de Performance (COP), s’effondre. À -25°C, son COP peut chuter sous la barre de 1, signifiant qu’elle consomme plus d’énergie qu’elle n’en produit. Elle devient alors un simple radiateur électrique coûteux, nécessitant un système d’appoint énergivore pour prendre le relais. La géothermie, elle, est fondée sur un principe physique totalement différent : l’inertie thermique du sol.

Le système géothermique ne puise pas sa chaleur dans l’air glacial, mais dans le sous-sol profond, à une température stable et constante de 8-10°C. Que le thermomètre affiche -5°C ou -30°C en surface, la source d’énergie de la géothermie, elle, ne varie pas. Par conséquent, son COP reste stable et élevé, généralement entre 3 et 4, tout au long de l’hiver. Cela signifie que pour 1 kWh d’électricité consommé pour faire fonctionner la pompe, le système transfère 3 à 4 kWh de chaleur du sol vers votre maison. Cette constance est la véritable force de la géothermie au Québec ; elle offre une performance maximale précisément au moment où on en a le plus besoin.

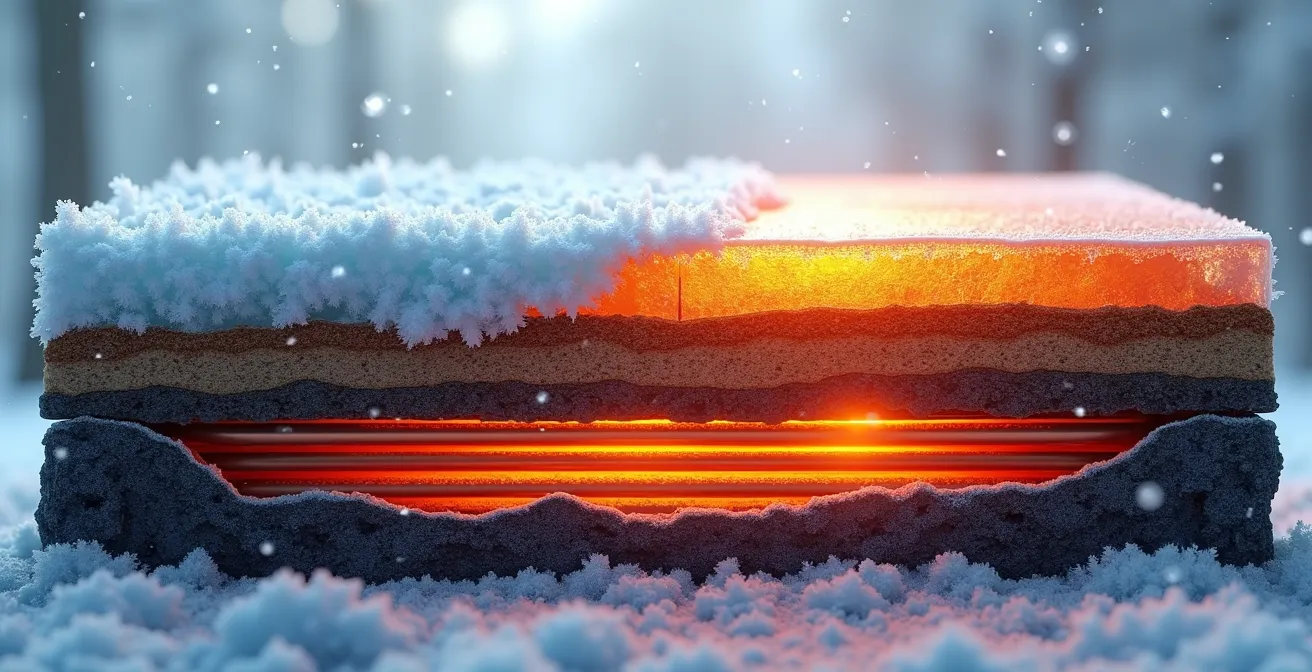

Cette vue en coupe illustre parfaitement le concept : alors que la surface gèle, le système géothermique continue de puiser son énergie dans une zone tempérée et stable.

Cette indépendance face au climat se traduit par des économies substantielles. Tandis qu’une thermopompe à air peut réduire la facture de chauffage de 30 à 40%, un système géothermique atteint des économies de 60 à 70% par rapport à un système tout électrique. De plus, la durée de vie des composantes est sans commune mesure : la boucle souterraine est estimée à plus de 50 ans, tandis que la pompe intérieure a une durée de vie d’environ 25 ans, contre 15 ans pour une thermopompe extérieure exposée aux intempéries.

La climatisation gratuite (ou presque) : le secret du géocooling

L’un des avantages les plus méconnus et pourtant les plus remarquables de la géothermie est sa capacité à climatiser la maison en été. Il ne s’agit pas d’une climatisation traditionnelle, mais d’un processus appelé « géocooling » ou « rafraîchissement géothermique ». Le principe est l’exact inverse du chauffage : au lieu d’extraire la chaleur du sol pour la diffuser dans la maison, le système capte la chaleur de l’air ambiant de la maison et la transfère… dans le sol.

Le sous-sol, avec sa température constante de 8-10°C, agit comme un immense dissipateur thermique naturel. En été, le fluide caloporteur qui circule dans la boucle souterraine se refroidit au contact du sol. De retour dans la maison, il passe dans le serpentin du ventilo-convecteur. L’air chaud de la maison, pulsé à travers ce serpentin froid, cède sa chaleur au fluide avant d’être redistribué dans les pièces, agréablement rafraîchi. Ce processus est d’une efficacité redoutable et offre un confort supérieur à un climatiseur conventionnel. Il n’y a pas de choc de froid ni d’assèchement de l’air, mais une sensation de fraîcheur douce et homogène.

Le terme « gratuit » est bien sûr une image, car la pompe et le ventilateur consomment de l’électricité. Cependant, la consommation est drastiquement réduite. Contrairement à un climatiseur qui doit faire fonctionner un compresseur très énergivore pour « créer » du froid, le géocooling se contente de faire circuler un fluide pour transférer de la chaleur. Il n’y a pas de compresseur en marche, ce qui explique pourquoi on observe des économies de 60% à 70% sur les coûts de climatisation par rapport à un système central performant. De plus, l’absence d’unité extérieure bruyante préserve la quiétude de votre jardin et de celui de vos voisins.

Le vrai coût de la géothermie : un investissement rentable, mais à quelles conditions ?

Abordons le sujet qui freine la plupart des projets : le coût. L’installation d’un système géothermique est un investissement majeur, oscillant généralement entre 30 000 $ et 50 000 $ pour une maison unifamiliale au Québec. Ce montant couvre le forage, l’installation de la boucle souterraine, la thermopompe intérieure et la connexion au système de distribution de chaleur. Face à un tel ticket d’entrée, la question de la rentabilité est centrale. La réponse dépend de trois facteurs clés : les subventions, vos dépenses énergétiques actuelles et votre horizon de temps.

Le tournant majeur pour la rentabilité de la géothermie au Québec a été la bonification du programme LogisVert d’Hydro-Québec. Cette aide financière est substantielle et change complètement le calcul. Le programme offre une aide calculée sur la puissance de chauffage de l’appareil. Pour une thermopompe géothermique, l’aide peut atteindre jusqu’à 54 000 $, couvrant une part significative de l’investissement initial. Cette subvention transforme une dépense à très long terme en un projet avec un retour sur investissement (ROI) envisageable à moyen terme.

Considérons un exemple concret : une maison avec une facture énergétique de 3 000 $ par an. L’installation d’un système géothermique de 40 000 $ pourrait, après une subvention LogisVert substantielle, ramener l’investissement net à environ 20 000 $. Avec des économies de chauffage de 60%, la facture annuelle passerait à 1 200 $, générant une économie de 1 800 $ par an. Le retour sur investissement se calculerait alors en un peu plus de 11 ans. Sans la subvention, ce délai s’étendrait à plus de 22 ans. La rentabilité est donc directement conditionnée par l’obtention de ces aides.

Nous constatons un intérêt pour la géothermie au vu des questions que nous recevons de la part de clients et d’installateurs à propos de l’admissibilité à l’aide financière.

– Cendrix Bouchard, Protégez-Vous

Plan d’action : votre projet géothermie au Québec en 5 étapes

- Obtenir une évaluation énergétique de votre maison (via le programme Rénoclimat ou un équivalent) pour quantifier précisément vos besoins.

- Demander un minimum de trois soumissions détaillées à des installateurs certifiés par la Coalition Canadienne de l’Énergie Géothermique (CCÉG).

- Faire valider le dimensionnement du système proposé par un ingénieur indépendant pour garantir qu’il est parfaitement adapté à votre résidence.

- Monter votre dossier de demande de subvention pour le programme LogisVert en vous assurant de respecter toutes les conditions d’admissibilité.

- Planifier le chantier en tenant compte des délais, notamment les 2 à 3 jours nécessaires pour l’opération de forage sur votre terrain.

Mon jardin après un forage géothermique : à quoi faut-il s’attendre ?

L’une des préoccupations légitimes des propriétaires est l’impact des travaux de forage sur leur aménagement paysager. L’idée de voir une foreuse transformer un jardin entretenu avec soin en champ de boue est un puissant répulsif. Il est essentiel de démystifier cette étape. Oui, le forage est une opération de machinerie lourde, mais les entreprises spécialisées disposent aujourd’hui d’équipements conçus pour minimiser l’impact sur les terrains résidentiels.

Les foreuses modernes, souvent montées sur des chenilles en caoutchouc, peuvent accéder à des espaces restreints avec une pression au sol limitée, réduisant les dommages à la pelouse. Par exemple, une installation récente à Québec a démontré la possibilité de forer deux puits de plus de 120 mètres de profondeur sur un terrain en pente et avec un espace limité, sans causer de dégâts majeurs à l’environnement existant. La zone de travail immédiate autour du puits sera inévitablement affectée, mais l’impact global est souvent bien plus contenu qu’on ne l’imagine.

Après le forage, les tuyaux sont connectés et enfouis dans une tranchée jusqu’à la maison, puis le terrain est nivelé. La phase de « cicatrisation » commence. Avec un travail de terrassement bien fait et un réensemencement de la pelouse, les traces de l’intervention deviennent quasiment invisibles après une saison de croissance. À terme, les seuls indices de la présence d’un système géothermique sont les têtes de puits, généralement de petites plaques discrètes affleurant le sol, et bien sûr, les factures de chauffage réduites.

L’investissement dans un aménagement paysager de qualité n’est donc pas incompatible avec la géothermie. Le secret réside dans le choix d’un installateur expérimenté qui prendra les précautions nécessaires pour protéger votre propriété durant le chantier. La perturbation est temporaire, tandis que les bénéfices en termes de confort et d’économies sont permanents.

La géothermie est-elle le chauffage miracle ? L’analyse sans langue de bois

Après avoir vanté sa performance, sa stabilité et ses bénéfices, il est impératif d’adopter une posture d’ingénieur et d’analyser les situations où la géothermie n’est PAS la bonne solution. Ce n’est pas un remède universel. L’ignorer serait non seulement malhonnête, mais conduirait à des investissements mal avisés et à des déceptions. La performance d’un système géothermique est le fruit d’une adéquation parfaite entre la technologie et son environnement. Si les conditions ne sont pas réunies, le projet est voué à l’échec ou à une rentabilité médiocre.

Le premier frein est physique et réglementaire. Un terrain trop petit, même pour un forage vertical (moins de 150 m² accessibles), des servitudes ou des règlements municipaux interdisant le forage peuvent tout simplement rendre le projet impossible. Le deuxième frein est économique. Si votre budget initial, même en anticipant les subventions maximales, est inférieur à 20 000 $ – 25 000 $, le projet est irréaliste. Tenter de réduire les coûts en sous-dimensionnant le système est la pire erreur possible, car cela entraînerait une sur-sollicitation d’un chauffage d’appoint et anéantirait les économies espérées.

Enfin, la rentabilité est liée à deux facteurs : votre consommation actuelle et votre horizon de temps. Si votre maison est déjà extrêmement bien isolée et que votre facture de chauffage annuelle est inférieure à 2 500 $, le potentiel d’économies sera trop faible pour justifier l’investissement. De même, si vous prévoyez de déménager dans les 5 à 7 ans, vous n’aurez pas le temps d’amortir votre mise de fonds. La géothermie est un investissement à long terme dans la valeur et l’efficacité d’une propriété que l’on compte habiter durablement.

Voici les scénarios où il faut sérieusement remettre en question un projet géothermique au Québec :

- Terrain trop exigu ne permettant pas l’accès à la foreuse (moins de 150 m²).

- Budget initial total inférieur à 25 000 $, même en comptant les aides maximales.

- Projet de déménagement prévu dans un horizon de moins de 7 ans.

- Maison mal isolée (l’isolation doit toujours être la première priorité d’investissement).

- Facture de chauffage annuelle déjà très basse (inférieure à 2 500 $), limitant le ROI.

La VMC 3-en-1 : quand votre ventilation chauffe et climatise votre maison

Pour les propriétaires et constructeurs visant le summum de la performance énergétique, la géothermie n’est pas une fin en soi, mais une composante d’un système intégré. L’une des synergies les plus puissantes est son association avec une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) thermodynamique, aussi connue comme un ventilateur-récupérateur de chaleur (VRC) doté d’une pompe à chaleur. Cette combinaison pousse la logique d’efficacité à son paroxysme.

Une VMC classique se contente d’extraire l’air vicié et d’insuffler de l’air frais, en récupérant une partie de la chaleur de l’air sortant pour préchauffer l’air entrant. Une VMC thermodynamique va plus loin : elle intègre une petite pompe à chaleur qui peut activement chauffer ou refroidir l’air neuf. Lorsqu’on couple cet équipement à une boucle géothermique, on atteint un niveau d’efficacité exceptionnel. L’air neuf est d’abord préchauffé ou prérefroidi par le puits géothermique avant même d’entrer dans la VMC, qui n’a plus qu’à ajuster la température finale.

Cette approche intégrée permet, dans les maisons neuves à très haute performance (comme celles certifiées Novoclimat ou LEED), d’éliminer complètement le besoin d’une fournaise ou d’un système de distribution de chaleur à air pulsé traditionnel. La ventilation elle-même devient le système de chauffage et de climatisation principal. Le résultat est une qualité d’air optimale, un taux d’humidité parfaitement contrôlé et une température incroyablement homogène dans toute la résidence, le tout avec une consommation énergétique minimale. C’est l’incarnation de la maison du futur, où chaque système travaille en synergie plutôt qu’en silo.

À retenir

- La performance de la géothermie au Québec repose sur la température stable du sous-sol (8-10°C), la rendant insensible au froid extrême.

- Le coût initial élevé est son principal obstacle, mais les subventions comme LogisVert peuvent réduire le temps de retour sur investissement à moins de 10 ans.

- La géothermie n’est pas une solution universelle ; elle est déconseillée pour les terrains trop petits, les budgets serrés ou les maisons mal isolées.

Le chauffage parfait n’existe pas, mais celui qui est parfait pour vous, oui : le guide pour faire le bon choix

Au terme de cette analyse, une vérité s’impose : le système de chauffage universellement parfait n’existe pas. Chaque technologie, de la plinthe électrique à la bi-énergie, en passant par la thermopompe à air et la géothermie, représente un compromis entre coût initial, coûts d’opération, fiabilité et contraintes d’installation. La véritable question n’est pas « Quel est le meilleur système ? », mais « Quel est le meilleur système pour ma situation spécifique, mes moyens et mes objectifs à long terme ? ».

La géothermie se positionne clairement comme la solution de performance absolue. Elle offre les coûts d’opération les plus bas, une fiabilité à toute épreuve face au climat québécois et un confort quatre saisons inégalé grâce au géocooling. Cependant, cette performance a un prix : l’investissement initial le plus élevé de toutes les options. Elle s’adresse donc à un profil de propriétaire précis : celui qui construit ou rénove une maison pour y vivre longtemps, qui dispose d’un budget conséquent et qui voit cette dépense non pas comme un coût, mais comme un investissement stratégique dans la valeur et la résilience de sa propriété.

Pour les autres, des solutions comme la bi-énergie (thermopompe + gaz/mazout) ou même une thermopompe à air performante couplée à un système électrique peuvent représenter des compromis plus pragmatiques. Le tableau suivant synthétise les arbitrages clés pour vous aider à positionner la géothermie par rapport aux autres options courantes au Québec.

| Système | Coût initial (avec subventions) | Coût annuel | ROI | Fiabilité -30°C |

|---|---|---|---|---|

| Géothermie | 15 000 $ – 25 000 $ | 1 000 $ – 1 500 $ | 5-10 ans | Excellente |

| Bi-énergie | 8 000 $ – 12 000 $ | 2 000 $ – 2 500 $ | 7-12 ans | Très bonne |

| Thermopompe air | 5 000 $ – 10 000 $ | 2 500 $ – 3 000 $ | 10-15 ans | Limitée |

| Électrique | 2 000 $ – 4 000 $ | 3 500 $ – 4 000 $ | N/A | Excellente |

Ces chiffres, issus d’analyses comparatives du secteur publiées notamment dans Le Devoir, sont des estimations et peuvent varier. Ils illustrent cependant clairement les ordres de grandeur et les compromis en jeu.

L’étape finale consiste donc à faire une analyse de rentabilité personnalisée. Faites appel à des professionnels certifiés pour obtenir des soumissions précises et valider l’éligibilité de votre projet aux aides financières. C’est la seule façon de transformer ces informations en une décision concrète et profitable pour votre avenir énergétique.