Valider un plan de construction sans le comprendre, c’est comme signer un contrat à l’aveugle : un risque majeur d’années de regrets et de milliers de dollars en imprévus.

- Un plan n’est pas un simple schéma technique, c’est le script détaillé de votre vie quotidienne future.

- Les détails les plus coûteux ne sont pas les matériaux, mais les « oublis » de conception liés à la circulation, au rangement et aux réalités de l’hiver québécois.

Recommandation : Traitez la validation de vos plans comme l’étape la plus critique de votre projet, bien avant la première pelletée de terre. C’est votre seule chance de corriger le « scénario » avant le début du tournage.

Vous tenez ces grandes feuilles bleues ou blanches entre vos mains. Des lignes, des chiffres, des symboles étranges… C’est le plan de votre future maison, de votre grande rénovation. Un mélange d’excitation et d’angoisse vous envahit. Comment être sûr que tout est correct ? Que ce qui est dessiné correspond vraiment à la maison de vos rêves ? On vous a sans doute conseillé de vérifier les dimensions, de vous assurer que les fenêtres sont au bon endroit, mais cela reste terriblement abstrait.

Et si la clé n’était pas de décoder un langage technique, mais de changer complètement de perspective ? Si je vous disais que vous ne regardez pas un dessin, mais le scénario du film de votre vie pour les 20 prochaines années ? Chaque ligne n’est pas une mesure, mais une scène de votre quotidien : le trajet du lit à la machine à café, le retour des courses les bras chargés, l’entrée des enfants après une bataille de boules de neige. Chaque porte, chaque couloir, chaque placard joue un rôle dans la fluidité de votre « chorégraphie quotidienne ».

Ce guide n’est pas un dictionnaire de symboles architecturaux. C’est un manuel de « lecture immersive ». Son but est de vous transformer de spectateur passif en réalisateur exigeant de votre projet. Nous allons vous apprendre à vous projeter dans ces espaces, à traquer les incohérences qui se transforment en regrets coûteux et à poser les questions qui feront la différence entre une maison « habitable » et une maison où il fait vraiment bon vivre, ici, au Québec.

Pour naviguer avec aisance dans ce processus essentiel, cet article est structuré pour vous guider pas à pas, de la compréhension des différents types de plans jusqu’à la validation finale. Le sommaire ci-dessous vous donne un aperçu des étapes clés que nous allons explorer ensemble.

Sommaire : Décrypter le scénario de votre future maison

- De l’esquisse au chantier : à chaque étape son plan (et comment les différencier)

- Les 5 pièges cachés dans vos plans que vous regretterez pendant 20 ans

- Le plan « pas cher » qui vous coûtera une fortune : la vérité sur le coût des imprévus

- Architecte, technologue, dessinateur : qui est le mieux qualifié pour dessiner les plans de votre projet ?

- La checklist finale avant de signer vos plans : les 30 points que vous ne devez jamais oublier

- Le chemin le plus court vers le café : l’art de la circulation dans votre intérieur

- Votre architecte est bien plus qu’un dessinateur : les 3 missions secrètes que vous lui confiez

- Votre intérieur est mal conçu ? Comment un architecte d’intérieur peut régler les problèmes que la décoration ne peut pas cacher

De l’esquisse au chantier : à chaque étape son plan (et comment les différencier)

Avant de plonger dans les détails, il est crucial de comprendre que le « plan » n’est pas un document unique, mais une série de documents qui évoluent avec votre projet. Penser qu’un seul dessin régit tout est la première erreur. C’est un processus qui, selon les données du secteur de la construction québécois, implique un minimum de 4 mois de chantier et plusieurs mois de préparation en amont. Chaque type de plan correspond à une phase de décision spécifique.

Confondre ces étapes, c’est comme vouloir tourner une scène sans avoir écrit le dialogue. Vous devez savoir à quel stade vous êtes pour poser les bonnes questions et valider les bons éléments. Au Québec, le processus de conception suit généralement une séquence logique bien définie :

- Le plan préliminaire (ou l’esquisse) : C’est la première traduction de vos idées. Ici, on définit les volumes, l’aménagement général des pièces, la disposition sur le terrain. C’est le moment de valider le « concept de vie », pas encore les détails techniques.

- L’avant-projet : Le dessin se précise. Les dimensions deviennent plus exactes, on valide l’emplacement des fenêtres et des portes. On commence à intégrer les contraintes du règlement de zonage de votre municipalité.

- Le plan pour permis de construire : C’est le document technique qui sera soumis à la ville. Il doit prouver que votre projet respecte toutes les normes en vigueur (marges de recul, hauteur, matériaux, etc.). Sa vocation est administrative.

- Le plan d’exécution : C’est le « script » final destiné à l’entrepreneur et aux corps de métier. Il est extrêmement détaillé : types de matériaux, spécifications électriques et de plomberie, détails de structure. C’est sur ce plan que les soumissions des constructeurs sont basées. Une imprécision ici se paie cher.

Comprendre cette séquence est votre premier outil de contrôle. Si vous discutez de la marque des robinets au stade de l’esquisse, vous perdez du temps. Si vous ne validez pas la circulation entre la cuisine et la salle à manger avant le plan d’exécution, vous vous préparez à des regrets quotidiens.

Les 5 pièges cachés dans vos plans que vous regretterez pendant 20 ans

Une fois que vous savez quel type de plan vous avez en main, il faut apprendre à y déceler les « angles morts », ces détails qui semblent anodins sur le papier mais qui deviennent des irritants majeurs au quotidien. Ce sont les pièges qui ne violent aucun code du bâtiment, mais qui violent les lois du bon sens et du confort, surtout sous notre climat québécois.

Le premier piège, et le plus sournois, est celui de l’entrée oubliée. Au Québec, une entrée n’est pas juste une porte, c’est une zone de transition essentielle. Un plan qui ne prévoit pas un « mudroom » (vestibule) suffisamment grand pour une famille de quatre personnes en plein hiver est une recette pour le chaos. Imaginez les bottes pleines de neige, les manteaux trempés, les mitaines qui sèchent… Sans un espace dédié et bien conçu, votre entrée principale deviendra une zone sinistrée de novembre à avril.

Un autre piège est l’ignorance du contexte. Votre maison n’est pas une bulle. Un plan doit tenir compte des spécificités locales. Par exemple, la conception de la charpente en bois, majoritaire ici, doit être calculée pour supporter le poids de la neige accumulée, un détail qui peut avoir des conséquences dramatiques s’il est négligé. De même, la gestion des fondations, qu’il s’agisse d’un vide sanitaire pour protéger la tuyauterie du gel ou de pieux sur un terrain en pente, est une décision fondamentale qui ne doit pas être prise à la légère. Enfin, pensez à des détails aussi simples que l’emplacement des prises électriques extérieures pour le chauffe-moteur ou les décorations de Noël. Ces détails font toute la différence. Le coût de ces « oublis » n’est pas anodin, et une étude sur la gestion budgétaire révèle qu’il est sage de prévoir une marge de 10 à 15% pour les imprévus, souvent causés par ces imprécisions de plan.

Le plan « pas cher » qui vous coûtera une fortune : la vérité sur le coût des imprévus

Dans un projet de construction ou de rénovation, l’une des tentations les plus fortes est de vouloir économiser sur les honoraires de conception des plans. « Pourquoi payer cher pour quelques dessins ? » se dit-on. C’est une erreur de jugement qui peut transformer votre projet de rêve en cauchemar financier. Un plan « pas cher » est souvent un plan sommaire, et un plan sommaire est une porte ouverte à l’interprétation, aux « ordres de changement » et, in fine, à l’explosion des coûts.

Dans le secteur de la construction résidentielle, qui représentait des dépenses colossales, chaque décision a un impact. Négliger la qualité des plans, c’est jouer à la loterie avec votre budget. Un plan professionnel et détaillé est votre contrat visuel avec l’entrepreneur. Il fige les attentes, les matériaux, les techniques. Moins il y a de zones grises, moins il y a de place pour les « extras » et les délais. Les données de Statistique Québec montrent l’ampleur des investissements dans le résidentiel, soulignant l’importance de sécuriser chaque dollar dépensé.

Le tableau suivant, basé sur des analyses du secteur, illustre crûment la différence de risque financier entre un plan sommaire et un plan professionnel détaillé. Il ne s’agit pas de dépenses, mais d’un investissement dans la prévisibilité et la tranquillité d’esprit.

| Aspect | Plan sommaire (obtenu rapidement et à bas prix) | Plan professionnel détaillé |

|---|---|---|

| Risque d’ordres de changement | Élevé (peut atteindre 20-30% du budget initial) | Faible (généralement contenu dans la marge de 5-10%) |

| Délais supplémentaires | Probables (2 à 4 mois possibles dus aux arrêts et modifications) | Minimaux |

| Protection légale (GCR/RBQ) | Difficile à prouver en cas de litige, car les attentes n’étaient pas claires | Documentation complète qui sert de référence incontestable |

| Admissibilité subventions | Souvent compromise car les critères techniques (ex: Rénoclimat) ne sont pas documentés | Optimisée grâce à une documentation précise |

Payer pour un plan détaillé, ce n’est pas une dépense, c’est acheter une assurance contre les imprévus. C’est la différence entre suivre une carte précise et conduire dans le brouillard en espérant arriver à destination.

Architecte, technologue, dessinateur : qui est le mieux qualifié pour dessiner les plans de votre projet ?

Une fois convaincu de l’importance d’un plan de qualité, la question suivante se pose : à qui confier cette mission cruciale ? Au Québec, le paysage des professionnels de la conception est principalement composé de trois acteurs : l’architecte, le technologue en architecture et le dessinateur. Le choix n’est pas qu’une question de coût, mais surtout d’adéquation avec la nature et l’ampleur de votre projet.

Un architecte, membre de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ), a une formation universitaire longue qui allie la technique, l’art et la théorie de l’espace. Il est qualifié pour gérer des projets de toute taille et complexité. Le technologue professionnel, membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ), a une formation technique (DEC) très poussée sur les normes, les matériaux et le Code du bâtiment. Il est hautement compétent, mais son champ d’exercice est légalement limité en fonction de la superficie et de l’usage du bâtiment. Le dessinateur, quant à lui, n’appartient à aucun ordre professionnel et son rôle se limite à la mise au propre de concepts, sans engager sa responsabilité professionnelle sur la conformité ou la conception.

Le tableau ci-dessous synthétise les différences clés pour vous aider à y voir plus clair, notamment sur les aspects légaux et tarifaires au Québec.

| Critère | Architecte (OAQ) | Technologue (OTPQ) |

|---|---|---|

| Formation | Baccalauréat + Maîtrise + Stage de 2 ans | DEC de 3 ans en technologie de l’architecture |

| Tarification moyenne | 8-12% du coût du projet | 2-7% du coût du projet ou tarif horaire |

| Limite pour maison unifamiliale isolée | Aucune limite de superficie | Superficie brute totale des planchers ne doit pas excéder 600 m² (environ 6458 pi²) |

| Bâtiment commercial/industriel | Autorisé pour toute superficie | Autorisé si la superficie est inférieure à 300 m² |

Il est important de noter que la réglementation évolue. Comme le précise un communiqué de l’OTPQ sur les nouveaux règlements du 15 février 2024, « les technologues professionnels peuvent pratiquer certaines activités professionnelles autrefois réservées exclusivement aux architectes et aux ingénieurs ». Pour une maison unifamiliale classique, un technologue est souvent parfaitement qualifié. Pour un projet de plus grande envergure, une conception complexe ou si vous recherchez une signature architecturale unique, le recours à un architecte est indispensable.

La checklist finale avant de signer vos plans : les 30 points que vous ne devez jamais oublier

Le moment est arrivé. Les plans finaux sont devant vous, et votre signature va les transformer en « contrat visuel » définitif. C’est la dernière porte de sortie avant que les modifications ne deviennent complexes et coûteuses. C’est le moment de passer en mode « vérification intensive », en vous projetant dans chaque pièce, à chaque moment de la journée, à chaque saison.

Ne vous laissez pas intimider par la technicité du document. Votre rôle est de valider l’usage, le confort, le bon sens. Faites le tour de la maison mentalement. Le matin, quel sera le trajet de votre chambre à la douche, puis à la cuisine ? Y a-t-il un embouteillage potentiel ? Pensez au parcours des sacs d’épicerie depuis la voiture jusqu’au garde-manger. Est-il simple et direct ? Pensez à l’ensoleillement : où sera le soleil le matin ? Et en fin de journée ? La position du salon est-elle optimale pour la lumière d’après-midi ?

Pour un projet au Québec, la validation hivernale est non-négociable. Certains points sont si cruciaux qu’ils méritent une attention particulière :

- Robinets extérieurs : Sont-ils de type antigel, comme l’exige la norme ?

- Prises électriques extérieures : Avez-vous prévu un emplacement pour le chauffe-moteur de la voiture et pour les décorations de Noël ?

- Évacuation de la neige : Où la neige du toit va-t-elle tomber ? Est-ce qu’elle bloquera une porte ou une fenêtre ? Où allez-vous pelleter la neige des entrées ?

- Rangement saisonnier : Où irez-vous ranger les pneus d’hiver, les vélos, l’équipement de ski ? Le garage ou le cabanon est-il assez grand ?

Votre plan d’action avant signature : la checklist de validation

- Points de contact : Listez tous les trajets quotidiens (réveil, repas, retour du travail, coucher) et simulez-les sur le plan. Repérez les croisements et les points de friction.

- Collecte des besoins : Inventoriez tout votre mobilier majeur (lit king, sofa sectionnel, table 8 personnes) et vérifiez avec un ruban à mesurer s’il entre réellement dans les pièces prévues.

- Cohérence avec votre mode de vie : Confrontez le plan à vos valeurs. Vous aimez recevoir ? La cuisine est-elle ouverte sur l’espace de vie ? Vous travaillez de la maison ? Le bureau est-il suffisamment isolé du bruit ?

- Mémorabilité et émotion : Repérez l’élément « wow » de votre maison. Est-ce une vue particulière ? Un plafond cathédrale ? Une bibliothèque intégrée ? Assurez-vous que cet élément est mis en valeur et non compromis par un détail technique.

- Plan d’intégration futur : Listez vos projets futurs (piscine, terrasse, borne de recharge VÉ, sous-sol à finir) et vérifiez que les plans actuels ne les rendent pas impossibles ou trop complexes à réaliser.

Le chemin le plus court vers le café : l’art de la circulation dans votre intérieur

L’un des aspects les plus sous-estimés dans un plan, mais qui a le plus grand impact sur votre bien-être quotidien, est la circulation. On peut avoir les plus belles pièces du monde, si les trajets pour se déplacer de l’une à l’autre sont illogiques, longs ou encombrés, la maison sera dysfonctionnelle. L’art d’un bon plan réside dans la création d’une « chorégraphie quotidienne » fluide et intuitive.

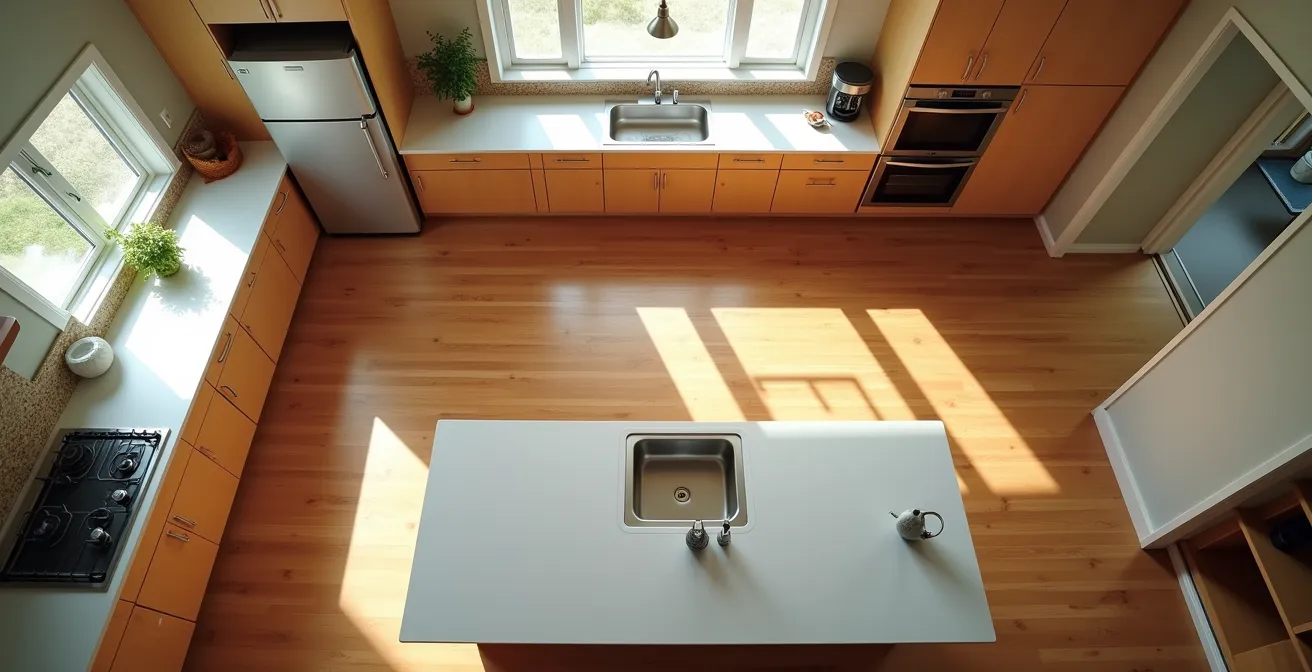

Le concept le plus connu est le « triangle d’activité » dans la cuisine, qui vise à optimiser les déplacements entre le réfrigérateur, l’évier et la cuisinière. Mais ce principe doit s’étendre à toute la maison. Pensez au « triangle de la lessive » (chambres -> salle de lavage -> garde-robes) ou au « triangle du matin » (chambre -> salle de bain -> cuisine). Un architecte ou un technologue compétent ne dessine pas des pièces, il dessine des flux de circulation.

Une bonne conception permet de maximiser chaque pied carré, un enjeu de taille quand on sait que les coûts de construction au Québec oscillent entre 200 $ et 500 $ le pied carré. Un long couloir inutile, c’est de l’argent et de l’espace perdus. Des portes qui s’ouvrent les unes contre les autres, c’est une source d’irritation permanente. L’objectif est de créer des zones de vie claires (zone nuit, zone jour, zone travail) et des transitions logiques entre elles, tout en minimisant les espaces perdus dédiés uniquement au passage.

L’analyse de la circulation doit se faire en 3D dans votre tête. Imaginez-vous vous déplacer dans la maison avec un panier à linge, ou aider un enfant à faire ses devoirs à la table de la cuisine pendant que vous préparez le souper. Est-ce que ça fonctionne ? C’est cette projection dans le réel qui révèle les failles d’un plan qui, sur le papier, semblait parfait.

Votre architecte est bien plus qu’un dessinateur : les 3 missions secrètes que vous lui confiez

Engager un architecte ou un technologue, c’est bien plus que simplement acheter des dessins. Vous lui confiez implicitement plusieurs missions « secrètes » qui sont fondamentales pour la réussite et la sécurité de votre projet. Ne pas comprendre l’étendue de son rôle, c’est se priver d’un allié précieux.

Premièrement, vous lui confiez le rôle de gardien des règlements. Le Code du bâtiment du Québec et les règlements de zonage municipaux sont des labyrinthes complexes. Votre professionnel est votre guide. Il s’assure que votre projet est non seulement réalisable, mais surtout légal. C’est lui qui défendra votre dossier auprès de la municipalité et qui trouvera des solutions créatives pour respecter les contraintes tout en répondant à vos désirs. Sa signature sur un plan est un engagement de sa responsabilité professionnelle. Comme le rappelle l’OAQ, un professionnel doit être en règle pour exercer. Dans les mots de Christine Lanthier de l’Ordre, citée par un article de référence, « Un membre qui ne paie pas sa cotisation de l’OAQ sera radié et ne pourra plus rendre les services du champ exclusif des architectes, sous peine d’être poursuivi pour exercice illégal ».

Deuxièmement, il est votre traducteur technique. Il fait le pont entre vos désirs (un espace « lumineux et ouvert ») et la réalité technique de l’entrepreneur (une poutre de telle dimension, un type de vitrage spécifique). Il transforme vos mots en un langage précis que les corps de métier peuvent exécuter sans ambiguïté. C’est cette traduction qui évite les malentendus coûteux.

Enfin, et c’est une mission souvent optionnelle mais cruciale, il peut être votre gardien de la qualité sur le chantier. La surveillance des travaux est l’étape qui garantit que ce qui est construit est conforme à ce qui a été dessiné. Le professionnel vérifie la qualité des matériaux et de la mise en œuvre à des étapes charnières. Cette surveillance, que les technologues peuvent désormais réaliser de façon autonome sur certains bâtiments, est votre meilleure protection contre les malfaçons. Votre professionnel ne travaille pas pour l’entrepreneur, il travaille pour vous.

À retenir

- Votre plan de construction n’est pas un dessin technique, mais le scénario détaillé de votre future vie quotidienne. Lisez-le comme tel.

- Les détails les plus importants pour le confort au Québec (gestion de l’hiver, circulation, rangement) sont souvent ceux qui sont les moins visibles sur un plan standard.

- Investir dans un plan professionnel et détaillé n’est pas une dépense, c’est la meilleure assurance contre les imprévus coûteux, les délais et les regrets.

Votre intérieur est mal conçu ? Comment un architecte d’intérieur peut régler les problèmes que la décoration ne peut pas cacher

Parfois, le mal est déjà fait. Vous vivez dans une maison ou un appartement où la circulation est mauvaise, où la lumière manque cruellement, où les espaces sont mal définis. Votre premier réflexe est peut-être de penser « décoration » : changer les couleurs, acheter de nouveaux meubles… Mais c’est souvent comme mettre du plâtre sur une jambe de bois. La décoration peut masquer les symptômes, mais elle ne guérit pas la maladie d’une mauvaise conception structurelle. C’est un enjeu majeur quand on sait que, selon les statistiques provinciales, 59,6% des dépenses en construction résidentielle en 2023 étaient consacrées aux rénovations.

C’est là que l’architecte, ou l’architecte d’intérieur / designer, entre en jeu. Son rôle n’est pas de choisir des coussins, mais de repenser l’espace lui-même. Il peut proposer de déplacer ou d’abattre une cloison non porteuse pour fusionner un salon et une cuisine, créant ainsi un espace de vie ouvert et lumineux. Il peut transformer un couloir sombre et inutile en y intégrant des rangements sur mesure. Il peut repenser entièrement la disposition d’une salle de bain pour la rendre plus fonctionnelle.

L’intervention d’un professionnel va au-delà de l’esthétique ; elle est chirurgicale. Elle s’attaque à la structure de votre quotidien. Par exemple, dans les plex et triplex typiques de Montréal, souvent sombres et tout en longueur, un designer peut utiliser des cloisons vitrées pour laisser passer la lumière d’un bout à l’autre de l’appartement, transformant radicalement l’ambiance et la perception de l’espace. Il s’agit de résoudre des problèmes fondamentaux que la meilleure des décorations ne pourra jamais cacher.

Si vous vous sentez constamment à l’étroit, si la circulation est un casse-tête, si vous manquez de lumière naturelle, la solution n’est probablement pas dans un magasin de décoration, mais dans une consultation avec un professionnel de la conception. Il saura poser le bon diagnostic et proposer les solutions structurelles qui changeront durablement votre qualité de vie.

Maintenant que vous détenez les clés pour lire et interpréter le scénario de votre projet, l’étape suivante consiste à engager une conversation productive et éclairée avec votre professionnel. Utilisez ce guide et ses checklists pour poser les bonnes questions, challenger les propositions et vous assurer que chaque détail de votre future demeure est pensé pour votre confort. C’est en devenant un client averti que vous deviendrez l’heureux propriétaire d’une maison qui vous ressemble vraiment.

Questions fréquentes sur la conception de plans de construction

Mon plan respecte-t-il le règlement de zonage municipal?

C’est une vérification essentielle que votre professionnel doit faire. Assurez-vous de discuter avec lui des points clés spécifiques à votre municipalité, comme les marges de recul (distances par rapport aux voisins et à la rue), le pourcentage d’espaces verts obligatoire sur le terrain, et les matériaux de façade autorisés ou interdits.

Les gaines pour la fibre optique sont-elles prévues?

À l’ère du télétravail et du streaming, c’est un détail crucial. Des plans modernes et prévoyants doivent inclure des gaines vides (conduits) dans les murs à des endroits stratégiques. Cela vous permettra de passer facilement le câblage réseau ou la fibre optique dans le futur, sans avoir à ouvrir les murs.

Le panneau électrique permet-il une borne de recharge pour véhicule électrique (VÉ)?

Anticiper l’avenir est la marque d’un bon plan. Pour l’installation future d’une borne de recharge pour VÉ, il est recommandé de prévoir un panneau électrique d’au minimum 200 ampères et de s’assurer qu’il y a de l’espace pour ajouter un disjoncteur dédié de 240V. C’est beaucoup plus simple et moins cher de le prévoir dès la construction.